zurück zur Übersicht

21.05.2021 - Familienhilfen - in der Pandemie vergessen?

Im Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim sind sich Kinder, Jugendliche und BetreuerInnen einig: Bei allen Beschränkungen und Belastungen gab es im vergangenen Corona-Jahr auch positive Aspekte. Dennoch sieht das Fachpersonal Veränderungen im Verhalten der Kinder und Jugendlichen mit Sorge - und stellt fest, dass die stationäre Jugendhilfe in der Pandemie anscheinend vergessen wird.

Dem Lagerkoller zum Trotz: Die Entschleunigung tat einigen Kindern und Jugendlichen im Adelgundenheim sichtlich gut. Alle Fotos: Adelgundenheim/KJF

Gegen den Corona-Blues: Während der Lockdowns wurde in den Wohngruppen viel gespielt und gebastelt. Trotz vermehrter Konflikte stärkten gemeinsame Aktionen den Zusammenhalt.

Kontaktbeschränkungen, Kursausfälle, Kohortierungen - gerade den kleineren Kindern in den Wohngruppen tat die Entschleunigung zum Teil gut. "Wir hatten weniger Tagesaktionen und Termine, dadurch waren die Mädchen und Jungen deutlich weniger Reizen ausgesetzt, und die Hektik im Alltag nahm ab. Für manche war dies eine Entlastung", sagt Sabine Ipfelkofer, Mitarbeiterin des sozialpädagogischen Fachdienstes im Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim. Dass alle viel Zeit in ihren Wohngruppen verbrachten, stärkte den Zusammenhalt. Die rund 20 Mädchen und Jungen mussten mit denselben Bedingungen zurechtkommen. Auch das schweißte zusammen.

Not macht erfinderisch. Langeweile auch. Kurzerhand wurde in den Lockdowns ganz ohne Anleitung drauflosgebastelt, und es entwickelten sich viele kreative Spiele. Natürlich konnten diese Beschäftigungen die mühevoll gefundenen und etablierten Freizeitaktivitäten im Sinne der Ressourcenentwicklung wie Parcours, HipHop, Klettern oder Fußball nicht ersetzen.

Not macht erfinderisch. Langeweile auch. Kurzerhand wurde in den Lockdowns ganz ohne Anleitung drauflosgebastelt, und es entwickelten sich viele kreative Spiele. Natürlich konnten diese Beschäftigungen die mühevoll gefundenen und etablierten Freizeitaktivitäten im Sinne der Ressourcenentwicklung wie Parcours, HipHop, Klettern oder Fußball nicht ersetzen.

Feste Regeln, weniger Freiheiten: Das Fachpersonal ist sich sicher, dass die Folgen der Einschränkungen für die betreuten Kinder und Jugendlichen drastisch sein werden.

Mit der Reduzierung des Angebots ging aber auch eine Verschiebung der Ansprüche einher, die vieles entkrampfte. "Wann gehen wir wieder ins Kino?" "In welchem Schwimmbad können wir morgen baden?" "Was machen wir heute Besonderes?" All diese Fragen wurden irrelevant.

Mehr Abstand, weniger Stress

Das Corona-Jahr war auch für die Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 21 Jahren eine emotionale Achterbahnfahrt. Im ersten Lockdown waren Heimfahrten und Besuchskontakte verboten. Für die einen war das Grund für Kummer. Die anderen, die grundsätzlich keine Möglichkeit haben, ihre Familien zu besuchen und oft darunter litten, dass andere aus der Gruppe nach Hause fahren konnten, während sie in der Wohngruppe bleiben mussten, schuf dieser Umstand die gleiche Ausgangslage. Aber wer die ganze Zeit aufeinandersitzt und kaum Möglichkeiten zum Ausgleich geschweige denn Rückzugsmöglichkeiten hat, den packt der Lagerkoller.

"Wir konnten im ersten Lockdown beobachten, dass die Kinder mit der Zeit aggressiver wurden und wir deutlich mehr Konflikte in den Gruppen lösen mussten", so eine Mitarbeiterin aus dem Fachdienst. Aber auch hier gab es zwei Seiten: Während im Adelgundenheim die Konflikte wuchsen, kamen manche Kinder in familiären Belangen zur Ruhe, weil sie aufgrund der Kontaktbeschränkungen seltener in Familienkonflikte involviert waren. Abstand halten, das bedeutete auch eine Chance für die Kinder, sich um sich selbst zu kümmern.

Im zweiten Lockdown war vieles etwas leichter. Die Kinder hatten Kontakt zu ihren Eltern, durften Spielplätze besuchen, und nach dem anfänglichen Chaos des Homeschooling stellte sich in den Gruppen allmählich ein Stück weit Normalität beim Lernen ein. Viele Kinder empfanden die letzten Monate weniger Leistungsdruck, was sicherlich auch an der Motivation und dem Einsatz einiger LehrerInnen lag, die die Kinder virtuell begleiteten - so die einhellige Meinung des Fachdienstes.

Mehr Abstand, weniger Stress

Das Corona-Jahr war auch für die Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 21 Jahren eine emotionale Achterbahnfahrt. Im ersten Lockdown waren Heimfahrten und Besuchskontakte verboten. Für die einen war das Grund für Kummer. Die anderen, die grundsätzlich keine Möglichkeit haben, ihre Familien zu besuchen und oft darunter litten, dass andere aus der Gruppe nach Hause fahren konnten, während sie in der Wohngruppe bleiben mussten, schuf dieser Umstand die gleiche Ausgangslage. Aber wer die ganze Zeit aufeinandersitzt und kaum Möglichkeiten zum Ausgleich geschweige denn Rückzugsmöglichkeiten hat, den packt der Lagerkoller.

"Wir konnten im ersten Lockdown beobachten, dass die Kinder mit der Zeit aggressiver wurden und wir deutlich mehr Konflikte in den Gruppen lösen mussten", so eine Mitarbeiterin aus dem Fachdienst. Aber auch hier gab es zwei Seiten: Während im Adelgundenheim die Konflikte wuchsen, kamen manche Kinder in familiären Belangen zur Ruhe, weil sie aufgrund der Kontaktbeschränkungen seltener in Familienkonflikte involviert waren. Abstand halten, das bedeutete auch eine Chance für die Kinder, sich um sich selbst zu kümmern.

Im zweiten Lockdown war vieles etwas leichter. Die Kinder hatten Kontakt zu ihren Eltern, durften Spielplätze besuchen, und nach dem anfänglichen Chaos des Homeschooling stellte sich in den Gruppen allmählich ein Stück weit Normalität beim Lernen ein. Viele Kinder empfanden die letzten Monate weniger Leistungsdruck, was sicherlich auch an der Motivation und dem Einsatz einiger LehrerInnen lag, die die Kinder virtuell begleiteten - so die einhellige Meinung des Fachdienstes.

Schwer zu motivieren: Unterricht via Videokonferenzen ist für viele SchülerInnen im Adelgundenheim eine große Herausforderung.

Schwindende Selbstfürsorge: Ordnung halten, sich schön anziehen - viele Jugendliche in den Wohngruppen waren in der Pandemie antriebslos.

Stillstand und Antriebslosigkeit

Ganz anders waren die Erfahrungen in den fünf Jugendwohngruppen. "Für viele unserer Mädchen und Jungen ist Schule momentan mit einem hohen Maß an Eigenmotivation verbunden. Wir beobachten, dass sich einige lediglich bei den Videokonferenzen einloggen und dann geistig gar nicht mehr dabei sind, sich etwa parallel zum Unterricht einen Film ansehen", sagt Katharina Tempel, Psychologin im Fachdienst.

Erschwerend kommt hinzu, dass die erforderliche Technik, um gutes Lernen zu ermöglichen, nur zum Teil vorhanden ist. In den Abschlussklassen steigt der Druck, Leistung zu erbringen und einen bestimmten Notendurchschnitt zu erreichen.

"Wozu das alles?" Diese Frage stellten sich in den vergangenen Monaten einige Teenager nicht nur in den Wohngruppen im Adelgundenheim, sondern auch im einzelbetreuten Wohnen an anderen Orten. Feste Strukturen wurden aufgeweicht, den gewohnten Tagesrhythmus gab es nicht mehr und auch der Freundeskreis als "Ersatzfamilie" fiel aufgrund der Kontaktbeschränkungen weg. Warum sich also schick anziehen, duschen, Ordnung halten? Mich sieht doch eh niemand.

"Wir mussten in der zweiten Jahreshälfte bei manchen Teenagern eine Tendenz zur schwindenden Selbstfürsorge feststellen. Noch dazu setzte sich die Angst fest, wichtige Erlebnisse im Leben zu verpassen", erzählt eine Kollegin aus dem sozialpädagogischen Fachdienst und fügt hinzu "Sorgen bereitete uns auch, dass sich besonders die jungen Erwachsenen im einzelbetreuten Wohnen einsam fühlten, sich zurückzogen und antriebslos wurden."

Große Herausforderungen

Während das Leben draußen still stand, schrieb es in den Medien weiter Geschichte. Nicht verwunderlich also, dass der Medienkonsum der Jugendlichen im vergangenen Jahr deutlich zunahm.

Aber nicht nur Fiktion hielt Einzug in den Alltag. Die Jugendlichen wollten sich - anders als früher - über die Entscheidungen der PolitikerInnen informieren, die auch sie massiv betrafen und zu großen Zwiespalten führten zwischen verantwortlichem Handeln und dem Bedürfnis nach Nähe zu FreundInnen, PartnerInnen und Familie. "Die Jugendlichen wollten niemanden bevorzugen und taten sich schwer zu entscheiden, welchen Freund oder welches Familienmitglied sie treffen sollten", sagt Katharina Tempel.

Ganz anders waren die Erfahrungen in den fünf Jugendwohngruppen. "Für viele unserer Mädchen und Jungen ist Schule momentan mit einem hohen Maß an Eigenmotivation verbunden. Wir beobachten, dass sich einige lediglich bei den Videokonferenzen einloggen und dann geistig gar nicht mehr dabei sind, sich etwa parallel zum Unterricht einen Film ansehen", sagt Katharina Tempel, Psychologin im Fachdienst.

Erschwerend kommt hinzu, dass die erforderliche Technik, um gutes Lernen zu ermöglichen, nur zum Teil vorhanden ist. In den Abschlussklassen steigt der Druck, Leistung zu erbringen und einen bestimmten Notendurchschnitt zu erreichen.

"Wozu das alles?" Diese Frage stellten sich in den vergangenen Monaten einige Teenager nicht nur in den Wohngruppen im Adelgundenheim, sondern auch im einzelbetreuten Wohnen an anderen Orten. Feste Strukturen wurden aufgeweicht, den gewohnten Tagesrhythmus gab es nicht mehr und auch der Freundeskreis als "Ersatzfamilie" fiel aufgrund der Kontaktbeschränkungen weg. Warum sich also schick anziehen, duschen, Ordnung halten? Mich sieht doch eh niemand.

"Wir mussten in der zweiten Jahreshälfte bei manchen Teenagern eine Tendenz zur schwindenden Selbstfürsorge feststellen. Noch dazu setzte sich die Angst fest, wichtige Erlebnisse im Leben zu verpassen", erzählt eine Kollegin aus dem sozialpädagogischen Fachdienst und fügt hinzu "Sorgen bereitete uns auch, dass sich besonders die jungen Erwachsenen im einzelbetreuten Wohnen einsam fühlten, sich zurückzogen und antriebslos wurden."

Große Herausforderungen

Während das Leben draußen still stand, schrieb es in den Medien weiter Geschichte. Nicht verwunderlich also, dass der Medienkonsum der Jugendlichen im vergangenen Jahr deutlich zunahm.

Aber nicht nur Fiktion hielt Einzug in den Alltag. Die Jugendlichen wollten sich - anders als früher - über die Entscheidungen der PolitikerInnen informieren, die auch sie massiv betrafen und zu großen Zwiespalten führten zwischen verantwortlichem Handeln und dem Bedürfnis nach Nähe zu FreundInnen, PartnerInnen und Familie. "Die Jugendlichen wollten niemanden bevorzugen und taten sich schwer zu entscheiden, welchen Freund oder welches Familienmitglied sie treffen sollten", sagt Katharina Tempel.

Bitte hilf mir! Auch die Anforderungen an die BetreuerInnen stiegen im vergangenen Jahr deutlich.

Katharina Tempel, Sabine Ipfelkofer und ihre KollegInnen standen und stehen vor großen Herausforderungen. Sie spüren, dass die Jugendlichen mehr Fürsorge, Begleitung und Beratung brauchen. Die Belastung für die BetreuerInnen wuchs im vergangenen Jahr deutlich, schließlich hielten sich die Jugendlichen fast den ganzen Tag in den Gruppen auf, trugen dort täglich Konflikte aus und benötigten Unterstützung beim Homeschooling.

Dieser intensive Kontakt brachte wiederum die BetreuerInnen in Gewissenskonflikte, wollten sie doch auch ihre Familie und Freunde zuhause vor Ansteckung schützen. Weitere Belastungen kamen hinzu: Während der Pandemie wurden freie Plätze in den Wohngruppen oft nicht nachbesetzt. Bei geringerer Auslastung der Gruppen, verringern sich auch die Einnahmen. Der Kostendruck wuchs.

Dieser intensive Kontakt brachte wiederum die BetreuerInnen in Gewissenskonflikte, wollten sie doch auch ihre Familie und Freunde zuhause vor Ansteckung schützen. Weitere Belastungen kamen hinzu: Während der Pandemie wurden freie Plätze in den Wohngruppen oft nicht nachbesetzt. Bei geringerer Auslastung der Gruppen, verringern sich auch die Einnahmen. Der Kostendruck wuchs.

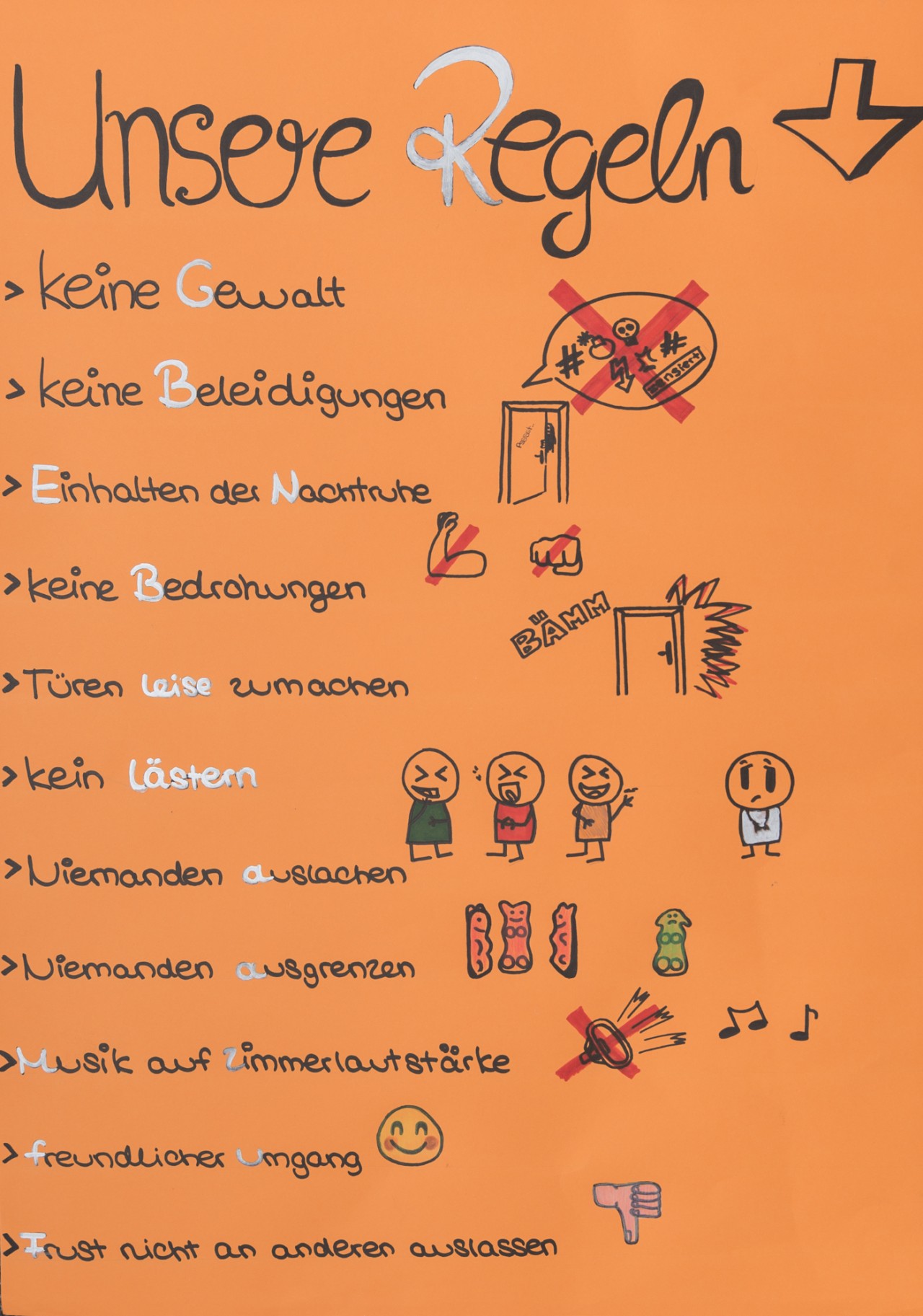

Wichtiges Regelwerk: Wie bedeutsam die Arbeit und die Leistungen der Fachkräfte der Jugendhilfe in der Pandemie waren, blieb in der Öffentlichkeit oft ungesehen.

Psychische Folgen

Welche Folgen wird Corona für die jungen KlientInnen haben? Diese Frage stellen sich Sabine Ipfelkofer, Katharina Tempel und die anderen KJF-Mitarbeitenden in diesen Tagen häufig. "Sicherlich werden sie sich überfordert fühlen, wenn wieder Lockerungen möglich sind. Gerade die 16- bis 18-Jährigen haben den starken Drang, sich auszuleben, alle Freunde zu sehen, auf den Putz zu hauen", mutmaßt das Fachteam. Anderen wiederum könnten der Rummel und viele Leute auf einmal zu viel werden, bis hin zu einer möglichen Sozialphobie. Das Fachpersonal sieht bei einem noch längeren Lockdown ohne Perspektive außerdem die Gefahr, dass all die angestauten Ängste und die Traurigkeit in psychische Auffälligkeiten, wie etwa Depressionen, umschlagen könnten - alles Anzeichen dafür, dass in den kommenden Monaten und Jahren sowohl der Unterstützungsbedarf in der Alltagsbewältigung, als auch der psychotherapeutische Bedarf bei den Kindern und Jugendlichen steigen wird.

"In den vergangenen Monaten haben wir aber gleichzeitig so viel Entwicklung und Verantwortungsbewusstsein bei unseren Schützlingen gesehen, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen Respekt zollen. Damit hatte der steinige Weg, den wir gemeinsam gegangen sind, auch positive Effekte", sagen die MitarbeiterInnen.

Wunsch nach Wertschätzung

Der dringende Wunsch aller Fachkräfte: "Wir wünschen uns sehr, dass die Jugendhilfe in der Öffentlichkeit ein Standing hätte, dass die Arbeit, die wir täglich leisten, mehr Wertschätzung erfahren würde." "Systemrelevanz", dieser Begriff taucht in Bezug auf Jugendhilfe nicht auf.

Der nächste steinige Weg liegt vor den BetreuerInnen: Warten, bis auch ihnen Impfstoff zugesprochen wird.

Protokoll: Angelika Slagman

Welche Folgen wird Corona für die jungen KlientInnen haben? Diese Frage stellen sich Sabine Ipfelkofer, Katharina Tempel und die anderen KJF-Mitarbeitenden in diesen Tagen häufig. "Sicherlich werden sie sich überfordert fühlen, wenn wieder Lockerungen möglich sind. Gerade die 16- bis 18-Jährigen haben den starken Drang, sich auszuleben, alle Freunde zu sehen, auf den Putz zu hauen", mutmaßt das Fachteam. Anderen wiederum könnten der Rummel und viele Leute auf einmal zu viel werden, bis hin zu einer möglichen Sozialphobie. Das Fachpersonal sieht bei einem noch längeren Lockdown ohne Perspektive außerdem die Gefahr, dass all die angestauten Ängste und die Traurigkeit in psychische Auffälligkeiten, wie etwa Depressionen, umschlagen könnten - alles Anzeichen dafür, dass in den kommenden Monaten und Jahren sowohl der Unterstützungsbedarf in der Alltagsbewältigung, als auch der psychotherapeutische Bedarf bei den Kindern und Jugendlichen steigen wird.

"In den vergangenen Monaten haben wir aber gleichzeitig so viel Entwicklung und Verantwortungsbewusstsein bei unseren Schützlingen gesehen, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen Respekt zollen. Damit hatte der steinige Weg, den wir gemeinsam gegangen sind, auch positive Effekte", sagen die MitarbeiterInnen.

Wunsch nach Wertschätzung

Der dringende Wunsch aller Fachkräfte: "Wir wünschen uns sehr, dass die Jugendhilfe in der Öffentlichkeit ein Standing hätte, dass die Arbeit, die wir täglich leisten, mehr Wertschätzung erfahren würde." "Systemrelevanz", dieser Begriff taucht in Bezug auf Jugendhilfe nicht auf.

Der nächste steinige Weg liegt vor den BetreuerInnen: Warten, bis auch ihnen Impfstoff zugesprochen wird.

Protokoll: Angelika Slagman

Stationäre Jugendhilfe im Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim Im Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim werden in fünf Wohngruppen und einer Heilpädagogischen Tagesstätte Kinder und Jugendliche von 5 bis 21 Jahren betreut. Neben den Wohngruppen im Haus des Adelgundenheims in der Münchner Hochstraße führt die Einrichtung in Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge familienähnliche systemisch-therapeutische und heilpädagogische Wohngruppen in Einfamilienhäusern in München-Au und Obersendling, sowie einzel- und flexibel betreutes Wohnen. Insgesamt bietet das Erziehungshilfezentrum etwa 120 Kindern und Jugendlichen ein Zuhause auf Zeit an. Ziel des Angebots ist es, die jungen Menschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen und sie entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse zu fördern.Gemeinsam leben lernen: Im Adelgundenheim in Hochstraße in der Au wohnen Kinder und Jugendliche in fünf Wohngruppen.